Его не стало 22 декабря 1970 года. В этот день сразу после окончания пленума Союза кинематографистов СССР ему сообщили, что на следующий день он во главе делегации советских кинематографистов должен вылететь в Объединенные Арабские Эмираты. Была пятница, конец рабочей недели, и Айманов поспешил в Госкино, чтобы успеть оформить документы. Туда его кто-то подвез, а возвращаясь обратно, он не стал спускаться в подземку – страшно ее боялся, решил просто перейти дорогу. Дошел до середины улицы, и тут машины пошли сплошным потоком. Подался назад – и на него налетела белая «Волга». Его отбросило на бордюр, он упал, тут же встал в полный рост и снова упал, чтобы больше уже не подняться...

– Я медленно ехал по улице Горького в аэропорт Шереметьево, – вспоминал Андрей Кончаловский. – Увидел толпу людей, опустил стекло – и вижу лицо Шакена. Закрытые глаза, бледное лицо, под головой лужа крови... Я не мог остановиться – сзади машина, спереди… Все гудят, пробка... Проехал, как в тумане минут пять и все не мог прийти в себя.

В 12 часов ночи Шакен Айманов скончался на операционном столе Института имени Бурденко…

– Мы улетали из Москвы с телом Айманова вечерним рейсом, – рассказывает народный артист СССР Асанали Ашимов. – Пассажиры, услышав скорбную весть, подходили к нам выразить соболезнования. Когда стали разносить ужин, никто к нему не притронулся.¬ Самолет был точно мертвый – все сидели без движения. Приземлились мы ранним утром, но площадь перед зданием аэропорта была полна – алматинцы пришли встречать Айманова. Многие не верили, что его больше нет в живых. Первый вопрос к нам был: «Это правда? Шакен не шутит?» Кто-то из киношников сказал в день его похорон: «Конец атамана» и конец Айманова». А меня, видимо, атаман спас: он погибает, но мой Чадьяров остается живым.

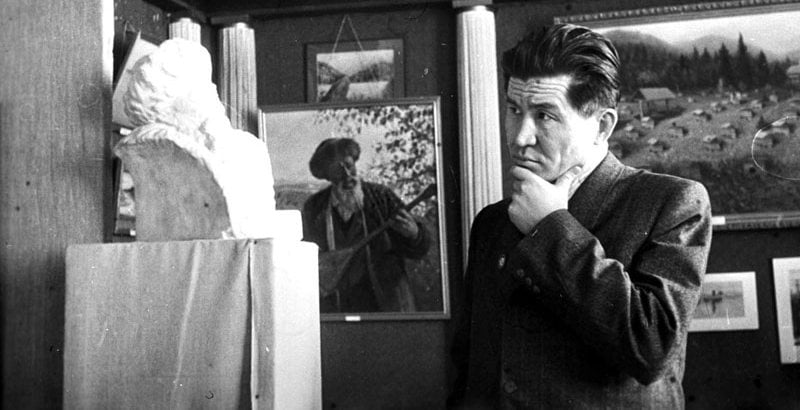

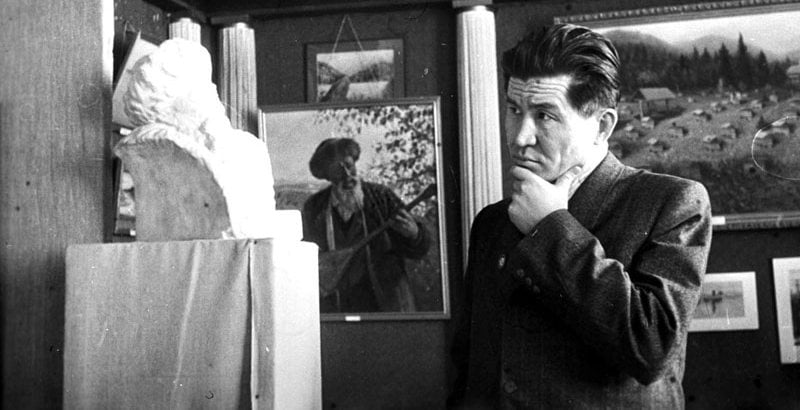

Первопроходец казахского кино

В 1968 году Айманов снял комедию «Ангел в тюбетейке». Прототипа главного героя фильма он встретил в доме младшего брата – оперного певца Каукена Кенжетаева. Айнакуль-апа, мать певицы Шабал Бейсековой, жены Каукена, действительно искала для сына, молчуна и тихони Сакко, невесту: ходила по всем алматинским общежитиям и приставала к девчонкам. Когда брат рассказал о проделках тещи Шакену, того очень развеселила эта забавная история.

Сценарий был написан специально под Амину Умурзакову, в ней Айманов увидел яркую комедийную актрису. На главные роли были приглашены непрофессиональные актеры – Алимгазы Райымбеков и Шолпан Алтайбаева.

– Я снималась в его фильме «Ангел в тюбетейке», будучи студенткой третьего курса, но в кино попала не случайно. Уже в классе шестом у меня появилась мечта поступить во ВГИК, но когда стала взрослее, то задумалась: «Где же я буду работать после окончания института?» Тогда на киностудии не было актерского штата, а в драмтеатре я не могла работать, потому что не знала тогда родного языка. Пришлось подавать документы в наш Инияз, – рассказывает Шолпан Алтайбаева. – А когда я оканчивала 11-й класс, меня пригласили сниматься в картине «Крылья песни» Азербайжана Мамбетова. У меня была роль молоденькой девушки, которая продавала на ярмарке яблоки. Моими партнерами в классическом любовном треугольнике стали Ануар Молдабеков и Торгын Тасыбекова, чьими прототипами послужили поэт Иса Байзаков и певица Майра. Шакен Кенжетаевич приехал помочь дебютанту, который взялся экранизировать одноименный роман Николая Анова о становлении первого казахского музыкального театра.

В Чимкенте, в окрестностях которого проходили съемки, я жила в одном номере с девушками-гримершами. Иногда вечерами мы развлекались «американкой» – это такая картежная игра, где проигравший должен исполнять желания партнеров. Однажды девчонки попросили меня спеть модную тогда песню «Возможно».

Голос у меня неплохой от природы, и Шакен Кенжетаевич, который зашел к нам в этот момент, был страшно доволен. Позже при виде меня он всегда напевал эту песенку. Айманов, как я сейчас понимаю, прекрасно разбирался в психологии людей, и если в ком-то видел изюминку, то уже навсегда прикипал к этому человеку. А я была в ту пору очень бесхитростной и искренней. Это ему, видимо, и импонировало.

В 1968 году он нас, меня и Мурата Ахмадиева, взял на Всесоюзный кинофестиваль в Ленинград, куда мы повезли фильм «Земля отцов» по сценарию Олжаса Сулейменова. Я там играла крошечную роль – девушку Марьям, в которую был влюблен Баян, герой Мурата. В гостинице «Октябрьская», где мы остановились, Шакен Кенжетаевич любил завтракать вместе с нами. Однажды его друг, один из мэтров советского кино Григорий Рошаль, увидев нас в компании Шакена, восхитился: «Какие чудесные у тебя дети!» – а он с гордостью ответил: «Нет, это наши актеры». Проявивший себя ярче всего именно на этой стезе, Шакен-агай любил и ценил именно актеров, всегда защищал и переживал за них. Приглашая в свои фильмы, он каждый раз повышал ставку. В «Ангеле в тюбетейке» она у меня была, например, как у заслуженной артистки.

Сам он при всей своей звездности, востребованности, больших гонорарах ни копейки за душой не имел, потому что его карманы были открыты для всех. Но в ту нашу поездку в Ленинград Шакен Кенжетаевич устроил банкет на 100 человек, где были все звезды советского кино: Алла Ларионова, Николай Рыбников, Вия Артмане, Надежда Румянцева, Людмила Чурсина…

Его любили за широту души и свободный дух. Где бы он ни появлялся, везде был душой компании, человеком-праздником. По нему судили о нас, казахах: если кого-то полюбим, то широко раскрываем объятия. Взвалив на себя миссию первопроходца казахского кино, в своих фильмах он очень ревностно относился даже к массовке. Она у него всегда была яркой, колоритной, красивой.

А как он нас оберегал и поддерживал! Мне в те годы казалось, что на жизненном пути никогда не будут встречаться подводные камни и рифы. «А как же иначе? – думала я. – Я красавица и умница, у меня хорошие мама и папа, меня приглашают сниматься в кино, а в институте я, несмотря на то что месяцами занята на съемках, учусь на круглые пятерки». В общем, была настолько самонадеянной, что не замечала вокруг недоброжелательных взглядов.

О том, что они есть, я узнала от своего партнера по «Ангелу в тюбетейке» Алимгазы Райымбекова. В кино он играл моего жениха, но в жизни относился как к младшей сестренке и очень оберегал меня. «Ты слишком доверчивая и открытая. Будь, пожалуйста, осторожнее. Не все к тебе на съемочной площадке хорошо относятся», – говорил он мне. Самому ему тоже пришлось несладко на съемочной площадке, несмотря на то что он, простой рабочий человек, прекрасно вживался в образы своих героев в любой картине. Если бы этого не было, Шакен-агай не взял его в свою картину. Он ведь видел не просто симпатичное лицо или колоритную фактуру, а раскрывал интеллект и актерские данные, которые люди в себе и не подозревали.

В одном из своих интервью Алимгазы признался, что после утверждения на главную роль профессиональные актеры в глаза и за глаза насмехались над ним: чего, мол, с «чабана» возьмешь? Но Шакен Кенжетаевич тянулся именно к таким бесхитростным и добрым душам. Алимгазы, как и меня, он приметил в фильме «Крылья песни».

После «Ангела...» я вышла замуж за кинооператора Рамиля Сабирова. Когда я сообщила о своем замужестве, то увидела, что Айманов сильно огорчился. «А что вы так переживаете?» – спросила я его. «Ну что-что?! Пропала актриса». – «Как пропала? Я же вернусь». – «Да что ты говоришь? Я же знаю все это наизусть. Теперь пойдут соски и пеленки».

Когда сыну исполнился годик, я вышла на работу в Средне-Азиатский научно-исследовательский противочумный институт. Никто меня не искал, и я думала: все, конец моей актерской карьере. Но как-то в моем кабинете раздался звонок, беру трубку и слышу характерный голос Шакена Кенжетаевича: «Ну, что ты там делаешь в этом своем противочумном институте?» – «Перевожу с французского работы Института Пастера». – «Только ты могла найти какой-то чумовой институт. Поедешь с нами на кинонеделю в Грузию?»

Конечно же, я согласилась. Мы встретились уже в Тбилиси. «Молодец, не потеряла форму, – похвалил он меня. – Я собираюсь снимать фильм «Абай». Готовься, получишь главную роль».

У него настроение в те дни было просто поразительное – напевал, шутил, рассказывал анекдоты. Кто-то сказал мне потом, что он так ведет себя, когда в голове уже выстроены все мизансцены будущего фильма. Но судьба распорядилась иначе: после кинонедели в Грузии Айманов полетел из Тбилиси в Москву, а мы через Ташкент – в Алма-Ату. Дома меня встретила причитающая мама: «Мы так боялись, что там, в Москве, вы все тоже попали в ДТП…»

Его смерть стала для меня, как и для всех, кто близко знал и работал с ним, огромным горем, личной трагедией. Я чувствовала, что он верил в меня, а теперь мое будущее в кино обрушилось. И действительно, больше никто в свои картины меня не приглашал. Мой потенциал, получается, увидел только Шакен-агай, хотя я любила кино и люблю его до сих пор. Потом, много позже, я обнаружила в себе сценариста и киноведа, но – увы! Вовремя мне это никто не подсказал, а поезд, что называется, ушел, – заключила Шолпан Алтайбаева.

С теплом вспоминал о Шакене Айманове и Алимгазы Райымбеков:

«Когда Айманов предложил сыграть главную роль в комедии «Ангел в тюбетейке», я с радостью согласился, но многим на «Казахфильме» это не понравилось. Как же, непрофессионального актера утвердили без всяких проб! Сидел я как-то в одиночестве в зале для курения, вдруг за спиной явственно слышу: «Чабан!» Оглядываюсь – никого.

Э-э, так дело не пойдет, подумал я. Чем слушать такое, пойду лучше к Айманову и скажу, что отказываюсь от роли.

– Шакен-агай, я не артист, не хочу подрывать вашего доверия, – начал я.

Айманов ко мне очень по-доброму относился, но тут был резок:

– Выйди из кабинета и заложи уши ватой.

Что делать? С ним не поспоришь. Пришлось остаться работать.

Запомнился мне такой момент. Когда Амина Умурзакова приводит в дом двух девушек, чтобы познакомить их со своим сыном, я настолько вошел в роль, что забыл обо всем на свете. «Шакен Кенжетаевич! – кричит оператор-постановщик. – Что делать? Он разошелся!» – «Пусть-пусть», – ответил ему Айманов».

Страстно и пристрастно: «Конец атамана»

К судьбе режиссера и одного из лучших актеров казахского кино Болата Калымбетова Шакен Айманов пусть и косвенно, но тоже приложил руку.

– Когда я впервые снялся в кино, мне было всего девять лет, – вспоминает он. – Знаменитый «кинематографический папа» Абдулла Карсакбаев и второй режиссер Сара Журабаева пришли тогда в нашу алматинскую казахскую школу № 12 в поисках исполнителя главной роли в фильме «Путешествие в детство».

На перемене я, как всегда, пошел на задний двор поиграть в футбол. Старшаки (старшеклассники) хотели поставить меня на ворота, а я не хотел, потому что если пропускал гол, они били, за отказ – тоже. В этот раз тоже наваляли – разбили нос, белая рубашка испачкалась в крови. И тут раздался голос: «А ну прекратили!»

Парни кинулись врассыпную, а ко мне подошел кудрявый усатый мужчина с сигаретой во рту. «Как твоя фамилия?» – спросил он . Я так испугался, что от страха выдал: «А твоя как?» – «Абдулла Карсакбаев», – просто ответил кудрявый. «А я тогда Болат Калымбетов». Он, ничего не говоря, схватил меня за руку и поволок к парадному входу школы. А там рядом с какой-то женщиной в окружении чистеньких, очкастых отличников из нашего класса стоит завуч – Герой Соцтруда Рафика Бикеновна Нуртазина. Она у нас преподавала русский язык и литературу, и это потом я в ее глазах вырос до лучшего чтеца школы, а тогда, увидев, как Карсакбаев тащит меня, а я упираюсь, заявила: «Абеке, зачем он вам? Это же двоечник и хулиган. Калымбетов, как тебе не стыдно? Опять успел с кем-то подраться. У нас такие гости, а ты? Иди умойся».

Карсакбаев и его спутница стали уговаривать ее отпустить меня вместе с отличниками, которых она сама рекомендовала, с ними на киностудию. Нас всех погрузили в машину с надписью «Госкино» и привезли на киностудию на углу улиц Комсомольская и 8 Марта, а там ходит целая толпа таких же мальчишек, как и мы. Нас одели в провонявшие нафталином костюмы, в каких ходили в 30-е годы, и начались фотопробы, а потом кинопробы на роль сироты Бектаса.

Первая встреча с Шакеном Аймановым была в 1967 году в коридоре киностудии. В тот день должно было состояться заседание худсовета по утверждению исполнителя главного героя. Его члены стояли перед приемной директора. Среди них – Олжас Сулейменов, Ильяс Есенберлин, Абдижамил Нурпеисов, Аким Тарази, Калихан Искаков, Сатимжан Санбаев, Бердибек Сокпакбаев, по чьей одноименной повести снимался фильм, и автор сценария Леонард Толстой.

Все ждали кого-то, Абдулла-агай нервно курил, он вообще никогда не расставался с сигаретой. На меня он, видимо, уже всерьез положил глаз, потому что других кандидатов (кинопробы прошли человек 15) на роль Бектаса не пригласили, только меня. Потом все стали потихоньку заходить в зал. Я тоже рвался туда, но Сара Камаловна Журабаева, второй режиссер картины, крепко держала меня за руку: «Тебе нельзя туда». Уже все почти зашли, когда в конце коридора появился высокий большеголовый человек, одет он был в коричневый вельветовый костюм, в руках держал трубку. Я его узнал сразу: это был Алдар Косе из «Безбородого обманщика».

«Сара-апай, смотрите, кто идет! Алдар Косе! » – закричал я.

«Тихо, успокойся, – дернула она меня за руку. – Какой тебе Алдар Косе? Это сам художественный руководитель киностудии Айманов».

А мне было все равно – я эту фамилию слышал первый раз в жизни, мне хотелось, как и всем, попасть в зал. «Алдар Косе» подошел к нам: «Сара, что случилось? С кем ты тут ругаешься?» – «Шакен Кенжетаевич, этот мальчик пробовался у Карсакбаева на роль Бектаса, теперь тоже вот рвется на худсовет». «Алдар Косе» махнул рукой: «Пусть заходит». И я зашел вместе с ними.

Начался показ кинопроб. Я шел третьим. Когда увидел самого себя на экране, то заплакал – так мне было жаль сироту Бектаса. Вы же помните тот эпизод, когда мой герой вбежал в класс и кинулся на колени перед маленьким бумажным портретом Ленина: «Ленин-ата! Почему ты сделал сиротой меня, а не байских детей? Я не воровал сапоги Сагатбая-ага, учитель их сам мне отдал, а они называют меня вором. А еще, Ленин-ата, помоги нам снова открыть нашу школу».

Когда я начал громко всхлипывать, «Алдар Косе» скомандовал: «Уведите ребенка». Сара Камаловна вывела меня в коридор и велела ждать. А в старой студии напротив приемной директора находился еще один большой кабинет с массивными деревянными дверями. Оттуда выглянул мужчина с сигаретой и в очках с толстыми-толстыми стеклами: «Заходи, они еще долго будут заседать, а мы с тобой чаю с конфетами попьем». Это, оказывается, был сын Беимбета Майлина – Мереке. Потом я часто бегал в его прокуренный кабинет, где он занимался, как сейчас сказали бы, связями с общественностью: продвигал фильмы с помощью киноафиш и фото. У него был большой фотоархив, бракованные фото он отдавал мне.

Худсовет заседал часа три или четыре, потом вдруг двери распахнулись, и члены худсовета шумно стали выходить из зала. Абдулла Карсакбаев подозвал меня. Крепко обняв, сказал: «Болат, я тебя поздравляю». Следом подошел писатель Бердибек Сокпакбаев: «Калымбетов, мы с тобой, оказывается, из одного района (Нарынколь Алматинской области). Я знаю Байдилду, твоего большого отца (старший брат моего отца). Молодец, земляк, ты будешь играть Бектаса».

«Алдар Косе» тоже подошел ко мне. Взяв за плечо, с напором сказал: «Я тебя утвердил. Ты понял?» А потом повернулся к Абдулле: «Глаза у мальчишки хорошие».

После «Путешествия в детство» фильмы у меня пошли один за другим. Во вторую картину «У заставы «Красные камни» Шарипа Бейсембаева утвердили без всяких проб. Меня уже кино затянуло, и я, если была возможность, бежал на киностудию. Там чувствовал себя как дома, на проходной мне улыбались: «Заходи, маленький актер». С легкой руки Абиша Кекилбаева, главного редактора киностудии, за мной закрепилось прозвище Қазақ киносынын қара баласы. Думаю, это дорогого стоит.

Перед началом съемок картины «Нас четверо» Шарипа Бейсембаева, где я играл партизана Зайчика, вышел на обед, увидел играющих под тенью мощного дуба в шахматы. Подошел поглазеть и увидел, что Айманов дает сеанс одновременной игры и у всех выигрывает. Увидел меня, кивнул: «Привет, малыш. Как дела?» – «Хорошо, Шакен-агай». А он – мне: «Я решил тебя уволить с «Казахфильма». Я, восьмиклассник в ту пору, принял это всерьез: «За что?!» – «А ты без конца снимаешься в кино и забираешь все деньги. Мне, Шакену Айманову, ничего не достается из-за тебя». Я чуть не плачу: «Не надо меня выгонять, Шакен-агай. Я люблю кино, могу сниматься бесплатно».

В этот момент подошла мой ангел-хранитель Сара Камаловна Журабаева: «Пойдем-пойдем, Болат, съемки начинаются».

«Сара-апай, Шакен-агай хочет меня уволить». – «Ты что, поверил? Он же великий шутник. И как он может тебя уволить? Ты же еще школьник, на работу на «Казахфильм» тебя еще никто не принимал».

Когда Айманова не стало, я был в Москве, на съемках фильма «Брат мой», где Гани Муратбаева играл Куман Тастанбеков, его жену Раушан – Меруерт Утекешева, а я – беспризорника Айдара.

Зима, холодно, конец декабря 1970 года. И вдруг к съемочной площадке подъехала какая-то машина. Вышедший из нее человек поговорил о чем-то с режиссером, потом Абдулла Карсакбаев взял микрофон – и мы услышали о смерти Шакена Айманова. Съемки были приостановлены. На площадке стояла гробовая тишина. Было ощущение, что казахское кино обезглавили.

В последний свой фильм «Конец атамана» режиссер Айманов вложил весь свой опыт, мастерство, понимание материала. И название очень удачное было – «Конец атамана». Но оно, к сожалению, оказалось пророческим. Когда его не стало, все восприняли это как уход «атамана» казахского кино. Я очень жалею, что не успел поработать на съемочной площадке как актер в фильмах Айманова...

Шимырбаева Галия. Звезда по имени Шакен: [К 110-летию казахского режиссера Ш. Айманова] // Казахстанская правда. - 2024. - 15 февраля. - С. 1, 10.